最近自作PCについて知って興味を持ったんだけど、知識がなくて何から手を付けて良いのかわからない…

(ZACK IT編集)

自作PCの組み立てに興味を持ったんだね!自作PCをやるにはパーツに存在する規格や組み立て方法等知る必要があるけどそんなに身構えなくて大丈夫だよ!

自作PCのメリットと準備

自作PC(PC DIY)とは、個々のパーツを選んで組み立てることで、自分だけのパーソナルコンピュータを作ることをいう。初心者でも、マザーボードやCPUなどのパーツを組み合わせることで、自分好みの性能や外観を実現可能だ。昨今はRGBで光らせて視覚的に楽しむゲーミングPCも若者のみならず人気だ。また、

自作で組み立てることで、必要のないオプションをなくしてコストを抑えつつ高性能なPCを構築できるのも魅力の一つ。一方でこだわりが強いと、メーカー製やBTOパソコンといった出来合いのパソコンの方が安くつくことも少なくない。目的に応じて自作PCを楽しみたいのか、ツールとしてのPCが必要なのか考えてもらいたい。

自作PCのメリット

まず自作PCのメリット。先ほど説明した内容と被るところもあるが主に趣味的なメリットが大きいが他にも、トラブルシューティングの際の知識が身につくなどテクニカル的なメリットもある。

コスパに関しては、パーツ選びでどうとも転ぶポイントとなる。勿論BTOの方がはるかにコスパに優れることも多い。店舗やオンラインショップで定期的に開催されるパーツごとやセット販売のセールなどを活用すればパーツの方が安く済むことも珍しくない。

PC自作に必要な準備

間違いなく1番始めに書いた「予算」が最も重要な項目だろう。

「ゲームがやりたい!」「でも予算は10万円しかない…」となればおのずと選択できるパーツは限られてくる。

「必要なツール」については既にドライバーセットや静電気防止手袋をお持ちの場合あまり気にする必要は無い。しいて言えば、ケーブルタイ(結束バンド)があると配線関係を綺麗に整えることができるため、購入するパーツ群に付属していない場合は100均でもいいのでそろえておくとベター。

予算5万円台で組める構成

予算5万円台からでも自作PCを楽しむことはできる。妥協の多い構成にはなるが、自作PCの入り口として少ない予算で考える構成も楽しいものだ。

予算10万円で組める構成

予算10万円前後で組めるPCもゲーミングPCとして決して高い構成ではない。しかし、AmazonのセールやPCショップの特価を組み合わせることでエントリークラスのグラフィックボードを搭載させることは可能なライン。

予算12万円で組める構成

予算12万円と聞くと思い出すのがSONYのPlaystation Pro。あちらも予算12万円ということで発売当初は話題となった。同じ予算をかけたら果たしてどちらのほうがおすすめなのか、参考記事を置いておくので読んでほしい。

自作PCに必要なパーツ一覧

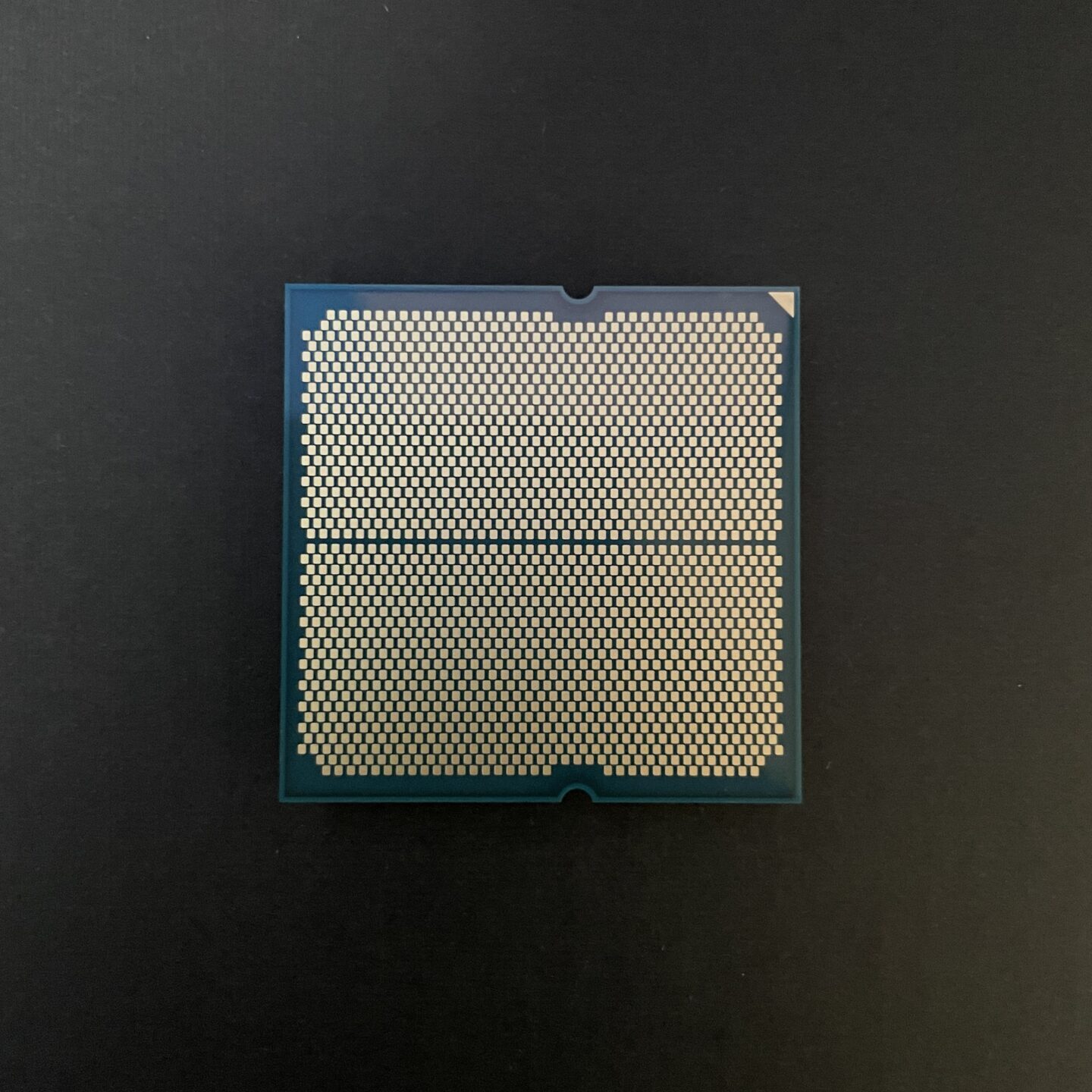

CPU

世代(Gen)/ソケットについて

最近のCPUは、まずAMDもしくはIntel製から選ぶこととなる。

主な違いとしてIntel製の方が同価格帯のCPUを比較した際に過去ゲーミング分野において高いFPS性能を発揮していたが差は縮まっており、またIntelの最新13/14世代では不安定問題がありBIOSの更新が入っていたりとトラブルがなくもないので一長一短がありメーカーのみで甲乙つけるのは難しい状況だ。

購入する際に販売している最新世代をチェックしてどちらがいいか知り合いの方だったり販売店のスタッフと相談して購入するといいだろう。

ソケットについては、主に世代間で互換性がなかったりもあるので(近年は両メーカーとも比較的世代またぎでCPUの互換性があったりするのだが)必ずCPUとマザーボードのソケット規格は合ったものを購入するようにしてほしい。現在主流なのは下記の通りだ。

| メーカー名 | Intel | AMD |

|---|---|---|

| ソケット | LGA1700(第12~14世代)/ LGA1851(第15世代ではなくCore Ultra 200Sという呼称になった) | AM4(~Zen3)/AM5(Zen4,5) |

コア数/スレッド数

コア数とスレッド数は、CPUの性能を表す重要な指標。コア数はCPU内にある計算処理を行う物理的なコアの数で、複数のコアがあるほど複数のタスクを同時に処理が可能となる。

一方でスレッド数は各コアが同時に処理できるタスクの数で、複数のスレッドがあるほどマルチタスク処理が得意。例えば、4コア8スレッドのCPUは、4つのコアが各々2つのスレッドを同時に処理できることを意味する。これにより、より多くの作業を同時に行うことを実現する。

この1つのコアで2スレッド動作する技術のことを、インテルではハイパースレッディング(HTT)、AMDではSimultaneous Multi Threading(SMT)と呼ぶ。

2025年4月現在で購入可能な主流となるCPUのコア数とスレッド数を下記にまとめた。

まずはAMDのCPUについて。

| 品目 | 世代 | ソケット | コア数 | スレッド数 |

|---|---|---|---|---|

| Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9000 Series | AM5 | 16 | 32 |

| Ryzen 9 9950X | Ryzen 9000 Series | AM5 | 16 | 32 |

| Ryzen 9 9900X3D | Ryzen 9000 Series | AM5 | 12 | 24 |

| Ryzen 9 9900X | Ryzen 9000 Series | AM5 | 12 | 24 |

| Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 9000 Series | AM5 | 8 | 16 |

| Ryzen 7 9700X | Ryzen 9000 Series | AM5 | 8 | 16 |

| Ryzen 5 9600X | Ryzen 9000 Series | AM5 | 6 | 12 |

| Ryzen 5 9600 | Ryzen 9000 Series | AM5 | 6 | 12 |

| Ryzen 7 8700G | Ryzen 8000 Series | AM5 | 8 | 16 |

| Ryzen 5 8600G | Ryzen 8000 Series | AM5 | 6 | 12 |

| Ryzen 5 8500G | Ryzen 8000 Series | AM5 | 6 | 12 |

続いてインテル。インテル製CPUは昨今Performanceコア(Pコア)/Efficientコア(Eコア)という技術を採用し表記上のコア数は多い傾向になる。しかしながらゲーミングなどで重要になってくるのはPコアなため、ゲーム用途や動画編集用途でインテルCPUを検討している場合はPコア数をチェックしよう。

また、第14世代まで使われていた世代の呼称(”インテル第〇世代Coreプロセッサー”)や”Core iシリーズ”といった慣れ親しまれてきたブランド名も次世代から撤廃。現在はCore Ultra 200Sシリーズの”Core Ultraシリーズ”が最新だ。少々覚えて慣れるまでに時間がかかるかもしれないが気になる人はチェックしたい。

| 品目 | 世代 | ソケット | Pコア数 | Eコア数 | スレッド数 |

|---|---|---|---|---|---|

| Core Ultra 9 285K | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 16 | 24 |

| Core Ultra 9 285 | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 16 | 24 |

| Core Ultra 7 265K | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 12 | 20 |

| Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 12 | 20 |

| Core Ultra 7 265 | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 12 | 20 |

| Core Ultra 7 265F | Core Ultra 200S | LGA1851 | 8 | 12 | 20 |

| Core Ultra 5 245K | Core Ultra 200S | LGA1851 | 6 | 8 | 14 |

| Core Ultra 5 245KF | Core Ultra 200S | LGA1851 | 6 | 8 | 14 |

| Core Ultra 5 235 | Core Ultra 200S | LGA1851 | 6 | 8 | 14 |

| Core Ultra 5 225 | Core Ultra 200S | LGA1851 | 6 | 4 | 10 |

| Core Ultra 5 225F | Core Ultra 200S | LGA1851 | 6 | 4 | 10 |

クロック速度

動作クロックは勿論数字が高ければ高いほど性能は高くなる傾向なのだが、当然世代間だとIPC自体の性能が上がれば低クロックでも従来世代の高クロックモデルを凌駕することもあるため、同世代間での性能比較であればわかりやすいが世代をまたぐと参考程度にとどめるべき指標だ。

わかりやすく解説すると、ボディビルダー1人の50%を力出している状況と、一般人の大学生が50%力を出している状況だとまるで力の差が歴然であろう。IPCが強くなればボディビルダーのように低クロック状態でも片手でリンゴを割ることもたやすいわけだ。

キャッシュについて

CPUには通常キャッシュが搭載されており、いったんここにデータを入れて処理をすることとなる。つまりキャッシュが早く大きければ大きいほど処理できるタスクは増える。

基本的にCPUの上位機種になるにつれてキャッシュの容量も増えていくため、キャッシュ単体で見る必要は無いが、用途に応じて上位CPUを検討することとなる。例えば下記のAMD CPU(APU)を比較した場合はどうなるだろうか。

どちらも6コア12スレッドのCPUとなるが、キャッシュ容量に若干の違いがあり、実際7600Xの方が差は小さいものの、CPU性能は上となる。

| CPUモデル | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 8600G |

|---|---|---|

| L3キャッシュ | 32MB | 16MB |

CPUクーラー

対応ソケット

CPUの章で紹介したソケットの違いによって対応クーラーを購入しよう。

現行世代であれば基本的にAMD/Intelどちらにも対応したブラケットが付属していることが多いのでそこまで心配は不要だろう。

サイズ

入らなかった/はまらなかった……問題が初心者の話でよく上がるので、搭載するPCケースやマザーボードのメモリスロットと干渉しないかどうかは要チェックである。

また後述の水冷クーラーを選択する場合は、ラジエーターサイズがそのPCケースに入るかどうかは入念にチェックしてほしい。

空冷/水冷どっちがいい?

昨今のCPUの発熱事情を鑑みると、8コア以上のCPUを購入するのであれば水冷の少なくとも240mm以上、Core i9/Core Ultra 9であれば360mm以上を選び、そのサイズが搭載可能な大型ケースを選択することを推奨する。

ミドルクラスであれば優秀な空冷クーラーも少なくないので空冷でもいいが、最近人気のピラーレスケースなどでパソコンの前面やサイドパネルがガラス製の場合は魅力的なパーツをよく見せるためにヘッドの小さい簡易水冷を使う傾向にある。

マザーボード

チップセット(世代/CPUの種類)

CPUのソケット同様必ず事前に調べてから購入しよう。

可能であれば電気街にあるようなPCパーツ専門店に赴き、CPUとマザーはセットで店員と相談しながら購入するとよいだろう。店舗のマザーとCPUのセット割は往々にしてネットで単品を買うよりも安い場合がある。

| メーカー/シリーズ名 | AMD RYZEN 7000/8000/9000シリーズ | Intel Core Ultra 200Sシリーズ |

|---|---|---|

| 対応チップセット名 | ※X670E/X670/B650/A620 X870E/X870/B850/B840 | Z890/B860/H810 |

フォームファクタ(サイズ)

マザーボードのフォームファクタは、そのサイズと形状を指す。一般的なものにはATX、MicroATX、Mini-ITXなどがあります。大きなATXは拡張スロットやコネクタが多く、拡張性が高いが、小さなMini-ITXはコンパクトで省スペースというメリットもある。

選ぶ際はケースとの互換性や機能要件を考慮してほしい。初心者にはATXもしくはMicroATXがコスパも高くおすすめ。

| フォームファクタ | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX |

|---|---|---|---|

| メリット | 拡張性高い | 概ね拡張性がある/安い | 小型薄型ケースで組める |

| デメリット | ミドルタワーケース以上のサイズが必要 | 若干中途半端 | 高い/拡張性難あり |

メモリ(DRAM)

規格

現在はIntel、AMD双方がDDR5が主流。旧製品を中古で入手するなら、DDR4も扱う可能性があるので覚えておこう。

| メーカー/シリーズ名 | AMD RYZEN 7000/8000/9000シリーズ | Intel Core Ultra 200Sシリーズ |

|---|---|---|

| 対応DRAM | DDR5 | DDR5 |

転送クロック

”〇〇Mhz”となっている表記を目にしたことはあるだろう。

CPUにもあるがメモリにも数値の指標があり、CPUの種類によって性能を引き出せるクロックが若干違いがあるものの、対応クロックを調べて搭載させれば相性の問題はつきものではあるが概ね動作はする。

| メーカー/シリーズ名 | AMD RYZEN 7000/8000シリーズ | Intel 13/14世代シリーズ |

|---|---|---|

| 対応DRAMクロック | ~DDR5-5200※1 | ~DDR5-5600 ~DDR4-3200 |

Intelの対応メモリはDDR4とDDR5で速度が変わる。これは使用するマザーが対応しているDDR世代によって依存する為、間違ったマザーとメモリの組み合わせを購入しないよう注意。

ストレージ(HDD or SSD)

HDDとSSDの違い

HDDは容量単価の面で有利な一方でモーターやディスクの稼働部品があり読込/書込がSSDに比べ遅いことが多い。また、寿命に関してもSSDの高寿命化に伴いSSDの方が分がある状況だ。

そのため、大容量なデータドライブはHDD、システムでアプリケーションの快適動作の為にCドライブはSSDという事例が多い。予算が少ない場合は1TBのSSDを一本搭載して組むことが最近だと多く、後からの増設もしやすいパーツではあるのでうまい具合に予算設定をしてほしい。

規格

HDDでは3.5インチタイプと2.5インチタイプが存在するが、デスクトップ向けではおおむね3.5インチを搭載することが圧倒的に多い。2.5インチはモバイル向けにあったが現在は更に小型・薄型のSSDが存在するのであまり見かけない。

一方SSDはもう少し複雑で、2.5インチ(画像左)とM.2タイプ(画像右)がある。

速度の規格

HDDはコンシューマ向けではSATA 3という規格になり、SSDは2.5インチの場合は上記と同様SATA 3で、理論値の最大は500MB/sとなる。

一方でM.2 NVMe SSDの場合だと現在PCIe Gen5まで登場しており、理論値の最大はなんと約16GB/s、MBに直すと16000MB/sだ。とはいえ現在の主流はまだGen 4SSDなので市場に出回るSSDで多いのは読込7000MB/s、書き込みの最大が6500MB/sというのが多いだろう。

それでもSATA SSDの10倍以上の速度なので非常に技術の進歩が著しいパーツの一つだ。

グラフィックカード

メーカーの違い

まずチップ(GPU)を製造しているメーカーは主にNVIDIAとAMD、昨今はIntelもグラフィックスカードの開発に参入しIntel Arcグラフィックスカードを展開している。

ややこしいのは、そのチップ(GPU)をインテグレート(組み込み)してグラフィックカードにしているベンダーがいる。それらは、主にASUS、ASRock、MSIやGIGABYTEといったマザーボードを製造しているメーカーと一致する。

市場シェアでいえば圧倒的に現在はNVIDIA製のGeForceがゲーミング分野では多いだろう。

AMD Radeonチップを搭載したグラボはスポットで特価商材として出回ると一時的にシェアが上がる程度で、やはりNVIDIA製チップが実質的にほぼ一強、ただAMDもRX 9070シリーズから風向きが変わりつつあると言える。ただハイエンド帯は現在もNVIDIA依然一強状態。

VRAM搭載容量

VRAMは最近のチップを見てみると、8GBでは飽き足らず12GBや16GBといった容量を目にする。

基本的にゲーミングであればフルHD設定でも最低8GBが欲しいところ。WQHDや4K解像度でプレイを望む場合は12GBや16GBを視野に入れることを推奨する。また昨今のモンハンワイルズなども同じ傾向だがフルHDでも12~16GBを要求するゲームタイトルが増えてきている。ゲーミングPCを組むなら予算はグラボに大目に振り分けてミドル~アッパーミドルは用意しておくと後悔が少ない。とはいえ当サイトでもRTX 4060を活用した検証記事を多数公開しているのでそれらを読んでから最終的に購入の判断に踏み切るといいだろう。

電源

80PLUS

電源の変換効率を第三者機関が認定したもの。

基本的に80PLUS GOLDを選んでおけば間違いは少ないが、80PLUS認証と製品の品質はリンクしないのであくまで変換効率参考程度に。市場でおすすめされている定番電源を購入しておけば後悔しないだろう。

容量

基本的に搭載するパーツの消費電力を計算して電源は選ぶべきだが、あくまで参考程度の定番容量を下記に記す。

| 用途別 | ビジネス・事務用途 | ゲーミング(ミドルクラス)・動画編集 | ハイエンドゲーミング |

|---|---|---|---|

| 定番の電源容量 | ~550W | 650~750W | 850W~ |

あくまで参考値の為、必ず購入予定のパーツ全てを加味してシミュレーション等して買うべき電源を決定しよう。

下記にPC専門店のドスパラが電源容量のシミュレーションツールを公開しているので是非参考にしてほしい。

モジュラー/セミモジュラーとは?

モジュラー電源とは、電源ユニット本体からすべてケーブルが外せるようになっているものを差す。

一方でセミモジュラーは一番主要な24pinのマザーボードに直接接続するメインケーブル以外はすべてモジュラータイプのものをいう。

24pinケーブルは必ず接続する必要があるのでセミモジュラーでも構わないという考えが多いかと思うが、そもそもコスト的にそこまで現在は価格差がないのでフルモジュラータイプが店頭ではよく目につく。

PCケース

フォームファクタ(サイズ)

マザーボードの章を参照してほしい。

基本的にATXならミドルタワー以上、Micro-ATXならミニタワー、Mini-ITXであればキューブケースなどより小型なケースを選択できる。ミドルタワーケースの方がボリュームゾーンなので格安なケースの選択肢が多いのがメリットの一つ。Mini-ITXケースは比較的高価なものが多い。

ファン

ケースファンは最近のPCケースであれば初めから搭載されている事例は多いが、勿論ARGB対応のもので光り方を同期させたいとか、より多くのファンを搭載してエアフローを改善したい場合は、説明書や製品ページに載っている対応サイズと搭載数を基に追加するのもありだろう。

ARGB(アドレッサブルRGB)という規格の簡単な説明は下記の記事にも載せてあるので是非ご覧いただきたい。

組み立て方法

記事が長くなってしまったため現在別記事を準備中。

まとめ

以上がまとめだ。

次回は自作PCの組み立て方について配信する予定なので後悔された際にはぜひ読んでいただきたい。