RX 9070無印ってRX 9070XTの陰に隠れがちな気がするけどどう思う?

(ZACK IT編集)

甘いね。歴代のAMD Radeonのグラボは低電圧化+簡易OCで性能底上げできる楽しみを買ってるようなものだよ。過去Vega 56などで筆者も実証済み。

RX 9070を公式のAdrenalin Editionで最適化(チューニング)

AMD Radeon RX 9070を発売日に入手し、すでにモンハンワイルズの製品版で検証してきたが、これはあくまで何も手を加えてない素の性能のみで計測してきた。

今回はRX 9070の限界を突破してみようという特集だ。記事を読む前に注意喚起を一つすると、オーバークロック(OC)はたとえ公式ツール(Adrenalin Edition)上での操作であっても製品保証が切れてしまう可能性が高い。あくまでこれは当サイトが自己責任の上検証したデータであり、同様の挙動を他のユーザーのもとにあるRX 9070で保証するものではない点はお断りしておく。もし動作が不安定になっても当サイトは責任を負わない。

検証環境/Ryzen 7 9700X & Radeon RX 9070

以下の構成で今回はRadeon RX 9070のオーバークロック耐性と性能向上のテストを行う。

| パーツ | 構成 |

|---|---|

| OS | Windows 11 Home 24H2 |

| CPU | Ryzen 7 9700X 8コア16スレッド |

| GPU | PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 16GB (PCIE Gen4x16) |

| M/B | B650M AORUS ELITE AX ICE |

| メモリ | 32GB DDR5 6000MHz |

| SSD | PCIE Gen 4 SSD 1TB |

| 電源 | 80 PLUS GOLD 750W |

| ドライバ | Adrenalin 25.3.1 |

ちなみにPowerColorのHellHound Radeon RX 9070はボード上にOC BIOSとSilent BIOSの2つのモードが用意されており、購入時にはOC BIOSが設定されていた。

これはパフォーマンス重視と静音重視のユーザーどちらでもこのカードで簡単に設定できるよう用意されたスイッチで初心者に優しい機能だ。本来であればAdrenalin Editionや外部ソフトを使用してファンスピードや動作クロックの細かい調整をする必要があるがこの製品にはその手間がない。今回の検証ではせっかくなのでSilentモードのデータも合わせて取っていきたい。

パフォーマンスのデータを取るのに用意したソフトはモンハンワイルズの公式ベンチマークソフトだ。モンハンワイルズは非常にPCへの負荷がCPU/GPUともに高いことで注目されており、筆者も製品版含め検証に使用している。

早速ベンチマークデータを取り、性能を検証してみた

プリセットの大元がウルトラで、更にアップスケーリングは画質の劣化がないNativeAAを選択しGPUに高負荷をかけていく。また、レイトレーシングも最も高い「高」設定にした設定となる。これらの設定を踏まえて今後この記事での検証を行っていく。

Silent/OC BIOSモードの違い

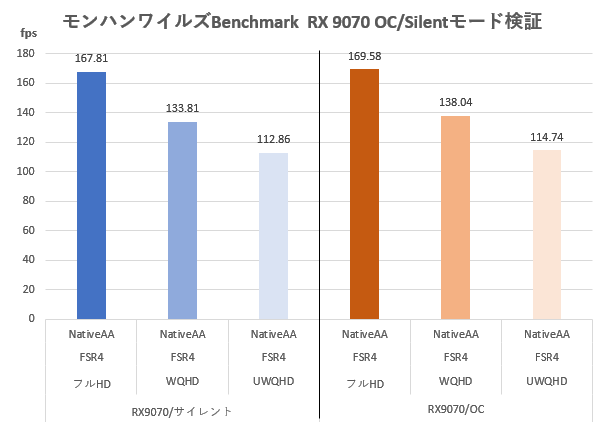

まずはPowerColor Hellhound Radeon RX 9070 16GBに搭載されている2つのBIOSモード切替の性能差についてみていく。ベンチマークのfpsスコアはSilentモードの方がほんのわずかにフレームレートが落ちていることが分かる。

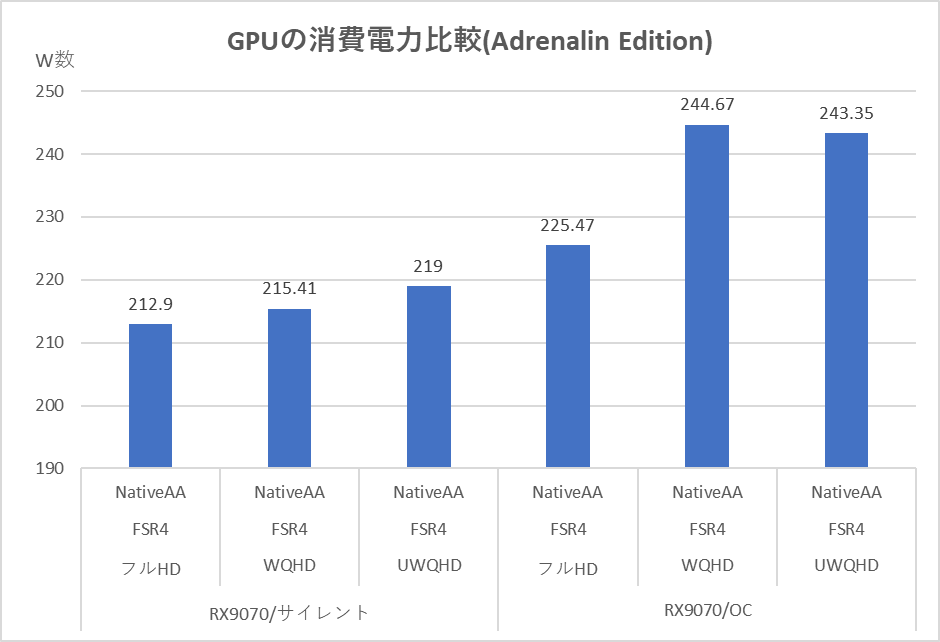

続いてGPUの消費電力、温度、ファンの回転数、そしてVRAMの温度を計測。計測ソースはAMDの公式ツールAdrenalin Editionでログを取ったCSVファイルを元にグラフ化したものである。

UWQHD解像度で比較すると、Silentモードに設定することで約10%の消費電力削減を実現している。性能低下はわずか1.6%低下で収まっているためワットパフォーマンスは非常に高いことが分かる。

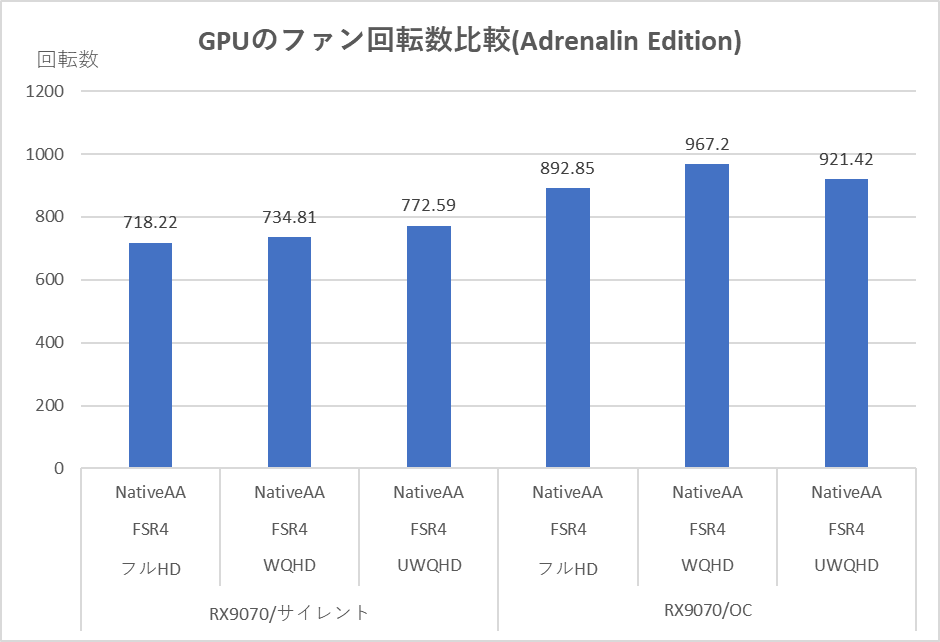

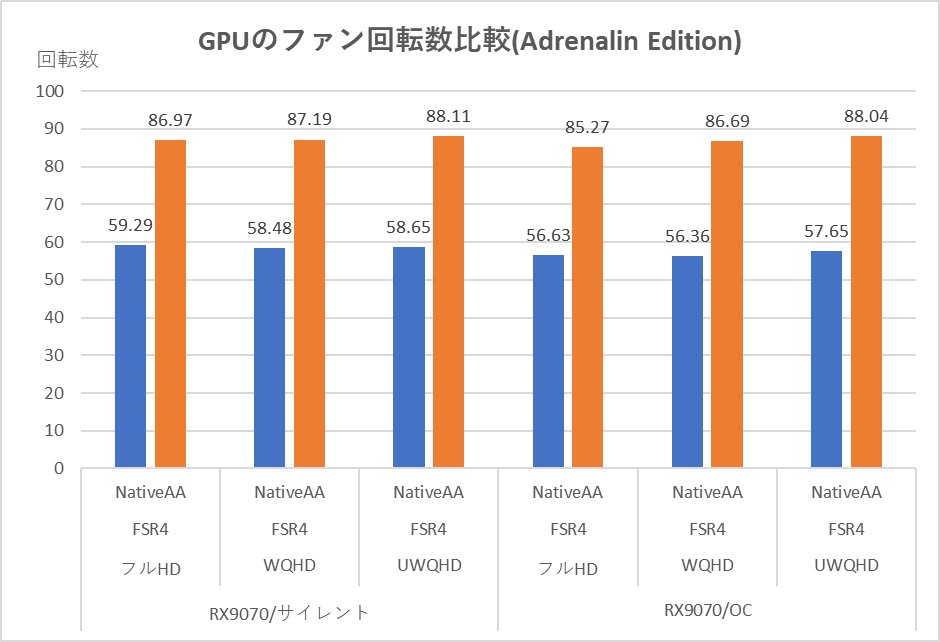

続いて騒音の方も見ていく。まずはファンの回転数の数値から。こちらもSilentモードで順当に回転数が絞られていることが分かる。

しかしながら騒音測定器を使用して騒音レベルを測ったところ、CPUファンの方がはるかに煩く、まるでGPUのモードによる騒音差がなかった。この製品のファンは1000rpmを下回る回転数であれば、十分静か。3連ファンであることに加え、そこまで爆熱ではないGPUののおかげもあってか回転数に余裕があるようだ。

つまりPowerColor Hellhound Radeon RX 9070 16GBはOCモードであっても十分冷却に余裕があり、ファンの静音性が高いため静音性に主眼を置くとOCでもSilentモードでもどちらでも変わらないという結果に。しかしながら、消費電力自体は低下しているためワットパフォーマンスを重視するRadeonユーザーにとってSilentモードは試す価値があるといえる。

最後に参考までに温度の比較データも置いておく。

ファンの回転数が1000回転未満の低回転数でもモードや解像度設定による温度差がほぼ出ていないことが分かる。唯一気になる点としては若干VRAM温度が高いことか。しかしこれは後述のファン回転数のマニュアル設定により解消しているのでこの記事の続きも必見だ。少なくともこの温度でもモンハンワイルズのベンチマーク及び製品版の長時間プレイで一度もクラッシュは経験していないため、おそらくVRAMに許容範囲として設定された最大温度は大分高い水準の可能性はある。

手動オーバークロックの設定方法の詳細解説

さて、この記事にたどり着いた方々が読みたいのはこちらがメインだろう。海外でも実際に詳細にオーバークロックして検証したRX9070無印の話はほとんど公開されてないうえ、日本国内ではお察しの通りだ。実際に破壊すること覚悟で筆者が性能の限界値を探ったのでぜひ参考にしてほしい。

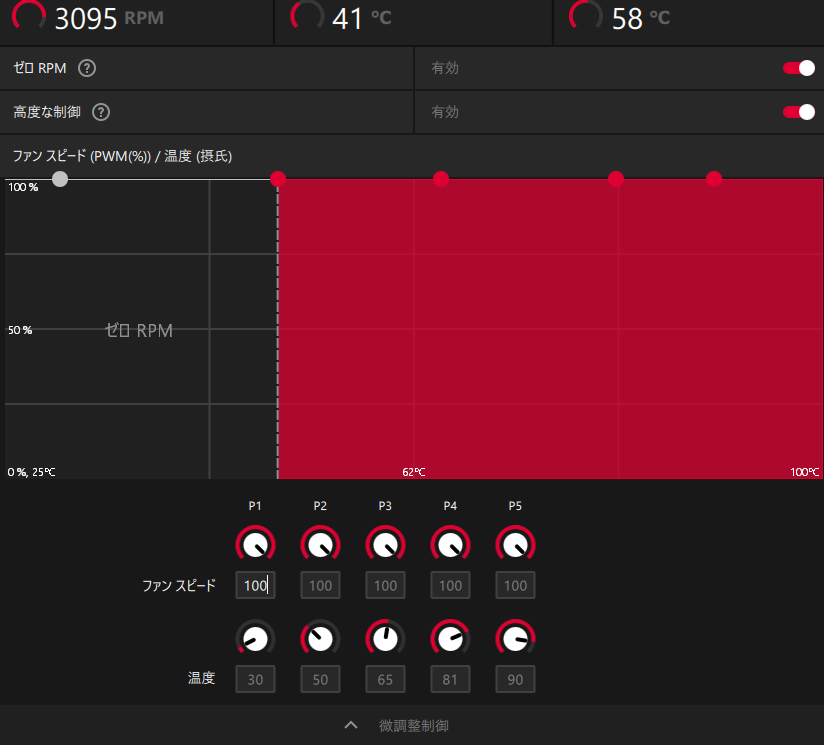

まずAdrenalin Editionでオーバークロックを設定する方法と、設定可能な項目が下記の通り。

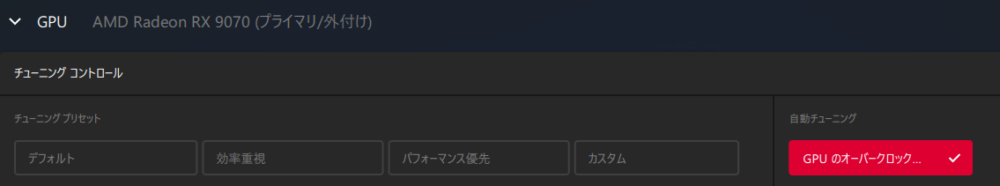

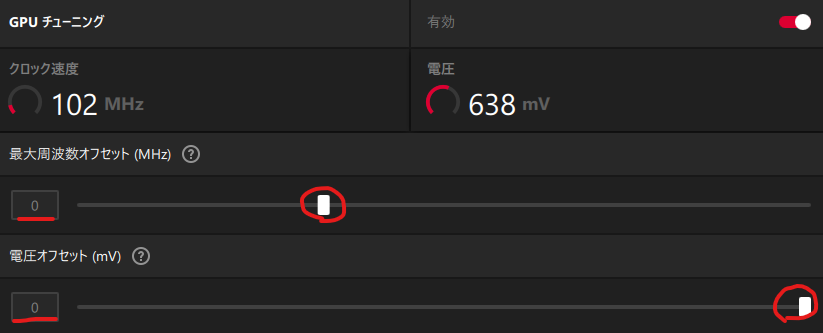

これらの機能を手動OCでは全て設定する必要がある。というのもこれらすべてを最適化しない限り故障リスクを最小限にしながらも最大限オーバークロックの恩恵を受けることができないからだ。もしそれらが知識不足でできないという事であれば、Adrenalin Editionでは「自動チューニング」を設定可能で、当サイトの検証環境では+102MHzのオフセットが簡単に設定することができた。

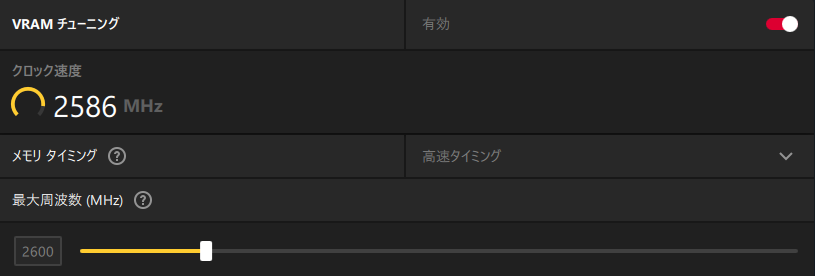

VRAMチューニングでは今回、メモリタイミングの設定で「デフォルト」>「高速タイミング」への変更を行って検証。

電源チューニングでは、最低-30%から最大+10%まで電力制限を開放することができる。ワットパフォーマンスを改善したい場合はマイナス側へ、性能をモリモリにしたい場合はプラスの方向へスライダーを調整しよう。